编辑:147小编 来源:147小编

![]()

□彭志强

最期待的狂欢,是失去的一切复活在文学艺术中。

著名作家王蒙掷地有声的这句名言,在前蜀皇帝王建棺床的石刻浮雕“二十四伎乐”上也有回响。凝固在浮雕上的她们,有的弹琵琶,有的弹箜篌,有的吹觱篥,有的吹横笛,有的打羯鼓,有的敲铜钹,有的摇鞉牢……无声,却胜过万种风情与任何声响。这是她们以石刻艺术复活1100年前的蜀地唐音——唐朝末年蜀国宫廷乐队的锵锵乐舞之音。

只是王建棺床上的浮雕“二十四伎乐”千年以来一直甜睡于成都永陵地宫,没有后世文学作品洗涤,仅有王建爱妃花蕊夫人的五代十国时期系列《宫词》记录过前蜀宫廷的活人乐舞。

曾被淤泥长时间埋葬的她们,直到永陵从1942-1943年考古发掘出土,后人才知早已消失的唐代和前蜀宫廷乐舞还有蜀地石刻艺术承载其姿其器原貌。“惟光天元年夏六月壬寅朔,大行皇帝登遐。粤十一月三日,神驾迁座于永陵。”蜀人从出土文物“哀册”上面镌刻的文字发现,前蜀皇帝王建死于公元918年农历6月1日,其遗骸于当年11月3日迁葬于这座名叫永陵的陵墓。哀册上的这些文字如同一盏明月,照亮了传说,也照亮了在历史暗处的文献记载。

永陵,作为中国惟一一个建在地表的皇陵,今后横空出世。

它的苏醒,源于日军大轰炸成都平原。蜀地抗日之士原本是在三洞桥附近土山挖防空洞,以避炮弹轰炸,却意外发现永陵的真实存在。在此之前,深藏永陵千年的形如小山的夯土堆,曾恒久被误以为是西汉辞赋家司马相如与卓文君抚琴定情之台:抚琴台。前蜀皇帝王建的石刻浮雕“二十四伎乐”、王建石像、玉大带、谥宝、谥册、哀册等大批陪葬品的出土,尽管处于抗日战争期间,依旧举国侧目,让人叹为观止。尤其是王建棺床石刻浮雕“二十四伎乐”,因其为中国惟一完整体现唐代和前蜀宫廷乐队组合的浮雕艺术品,惊艳了世界,为世人了解盛唐打开了一扇再也关不掉的窗。

70多年来,王建、王建墓、五代十国时期的前蜀王朝、永陵石刻“二十四伎乐”成为考古学家、历史学家、音乐家研究的关键词组。

1961年,国务院把王建墓列为全国重点文物掩护单元,老成都人因此一直俗称现今的成都永陵博物馆为“王建墓”。这里,银杏、芙蓉遍值,飞鸟、乐声常驻。很长一段时间,是成都黎民常去观银杏落叶、赏芙蓉花开、打成都麻将、喝老成都盖碗茶、摆老成都龙门阵的一块热土。其实,位于成都一环路内永陵路10号的王建葬地陵寝名为“永陵”,最早就是恒久、永远的寓意。而前蜀成都尹(相当于五代十国时期的成都市委书记)周庠将王建陵址选定于此,也是群臣议定的风水宝地,坐落于上风上水、居高临下的成都西北方向,“以乾位在西北,故就之”。上水,顺水达久远。居高,高处揽全局。王建生前怕也想象不到,永陵地宫内外如今会有雅俗两种文化交织。地上,是民间俗乐,众人偷闲取乐。地下,是皇室乐舞,王建独享寂寞。

当永陵酿成永隆博物馆,敞开大门迎接八方游人之后,王建地宫就不再冷清与落寞。我第一次走进成都永陵王建地宫,是1998年秋天。其时在四川师范大学结束大一课程,到四川青年报做实习记者,而踏访此地。进入复古的永陵大门,穿过文臣武将石像林立的神道,迎面便是王建皇帝的地宫,以及地宫上用古砖砌成的永陵。王建陵墓上的一株株柏树气势雄浑,苍翠欲滴,远远望去会有一种错觉,仿佛步入“锦官城外柏森森”的武侯祠刘备墓。走进地宫,除了王建石像,最吸引我的是棺床上的24躯或跳舞或演奏宫廷乐器的乐伎,后世学者口中经常提及的“二十四伎乐”。

我一直好奇,以石刻浮雕留下唐朝宫廷乐舞瑰宝的人,为何是晚唐将军、前蜀皇帝王建,而不是将唐朝宫廷乐舞推向极致的唐玄宗李隆基?

李隆基生下来就是皇室王子,面对唐太宗李世民开创的贞观盛世留下的丰盛政治遗产,李治争过,武则天争过,李显、李旦两位武则天的儿子也争过,他只需铲除七伯父李显的韦皇后和姑母太平公主两股敌对势力,年仅27岁就坐上皇帝宝座,成为傲视群雄的唐玄宗。

王建则差别,祖祖辈辈皆是卖饼为生的老黎民,为了把苦日子过得鲜亮一点,他甚至违背礼法做过宰牛、偷驴、盗卖私盐的偷窃犯,要是不从军打仗拼前程,人生终点最多是个小混混。从白居易去世第二年的847年出生,到885年被唐僖宗封为神策军统领宿卫宫中,再从903年被唐昭宗封为蜀王,再到907年在成都自立为帝建大蜀国(史称前蜀),60岁才当上皇帝的王建已创“平民皇帝”奇迹,因为在马背上开疆、在马蹄下拓土的他稍有不慎就是人头落地,倒在这条漫长的血路之上。难得的是王建,虽然并非文人雅士,堪称目不识字的粗人一个,但是他事事效仿唐朝皇帝重用贤能,好与儒生谈论天下事,尤其是对唐朝宫廷乐舞的喜爱,推动了蜀地音乐舞蹈的空前繁荣。不外,王建在位不敷12年,李隆基却实实在在有44年在位,他们在宫廷享乐赏舞完全不在一个层级。

怪,只怪李隆基没有在太平盛世把皇位移交儿子李亨。安禄山从渔阳郡敲响的鼙鼓刚至潼关城,李隆基就放弃长安城逃奔西蜀成都,成为唐朝这场政治地震的第一个李氏皇帝“李跑跑”。逃至宁夏灵武临危登位的唐肃宗李亨,一上任就开始反扑安史叛军,哪有时间哪有心情挂记父皇李隆基勃兴的唐朝宫廷乐舞?即使后来收复长安再次回宫的李隆基,已是寂寞空虚冷的太上皇,而李亨基本上还在忙着下军棋,一会吃掉安禄山一个师级队伍,一会被史思明吃掉一个团级队伍,夜夜辗转反侧,后宫多枕难眠。

王衍当皇帝,明显比李亨命好,来的顺。他无需打打杀杀,就因母妃花蕊夫人极受王建痛爱,先是太子东宫从天而降,然后是王建918年驾崩顺理成章问鼎前蜀后主帝位。蜀人多称王衍是败家子,是因他过于荒淫、贪乐、腐败而致蜀国快速灭亡。被杀时年仅28岁,皇位和宫廷乐舞在他手里把玩不敷8年。在王衍即位后,蜀宫、民间随处皆是管弦声不停,一派歌舞升平迹象。作为青城山玄门的帝王级弟子,王衍曾经荒唐到让宫女或宫廷乐伎化羽士妆,供自己玩乐,填一些不痛不痒的词。不外,他在成都给父皇王建修建永陵不但是孝顺之举,也让王建棺床石刻浮雕“二十四伎乐”成为后人研究唐朝宫廷乐舞的重要实物证据。面对此处中国惟一完整反映唐代和前蜀宫廷乐队组合的浮雕艺术品,有限的历史文献让我想不出王衍有借此传世之心,最多仅有让这批宫廷乐伎在永陵地宫继续给王建独享蜀地豪华的孝心。究竟皇帝陵墓不是用来给人盗看,而就是皇帝一生最后一章礼仪。王衍这“无心插柳”之举,竟是永陵出土70多年来史学家、音乐家争相目睹的“柳成荫”。

永陵石刻浮雕“二十四伎乐”,尽管只是一支凝固的唐朝宫廷乐队,但是清一色的她们仍有一种让人无法缄默沉静的力量,因为她们载歌载舞的舞姿和吹弹击打的奏姿以及众多唐朝宫廷乐器形制,使得千年国人对唐朝宫廷乐舞没有对应措施的“无可奈何花落去”,陡然生成“似曾相识燕归来”的惊喜。

成都,凭什么成为唐朝的音乐之都?诗圣杜甫当年在《成都府》《赠花卿》两首诗中书写的“喧然名都会,吹箫间笙簧”“锦城丝管日纷纷,半入江风半入云”,就是成都作为唐朝“音乐之都”的诗意收藏。杜甫于759年冬天到成都客居,那时的蜀地民间已是热闹非凡的管弦丝竹之音,不绝于耳。王建于907年在成都建立的前蜀王朝,所奏宫廷乐舞更是盛况空前,可以直追唐玄宗引领的盛唐气象。时有前蜀诗僧贯休《寿春节进大蜀皇帝五首》“家家锦绣香醪熟,到处笙歌乳燕飞”,北宋学者张唐英《蜀梼杌》“屯落闾巷之间,弦管歌诵,合筵社会,昼夜相接”,对蜀地民间音乐的繁盛进行过形象化的描绘。固然,对于蜀国宫廷乐舞最有发言权的人,是历经前蜀皇帝王建、前蜀后主王衍的花蕊夫人。“太常奏备三千曲,乐府新调十二钟”“管弦声急满龙池,宫女藏钩夜宴时”“夜夜月明花树底,傍池长有按歌声”“蜀锦地衣呈队舞,教头先出拜君王”“尽日绮罗人度曲,管弦声在半天中”“每日内庭闻教队,乐声飞上到龙墀”……这些在王建宠妃花蕊夫人的系列《宫词》作品中,有多处诗句将蜀国宫廷和蜀地民间盛行的乐舞盘活。尤其是“太常奏备三千曲”这句,更是点名前蜀宫廷的音乐官署太常寺准备的乐曲高达三千,即使是如今的情歌王子齐秦、一代歌神张学友也望尘莫及。

那时的蜀地乐舞,实际上奏响的仍旧是难得几回闻的唐音。我说“难得”,是因唐朝末年战乱频发,成都因剑门关的天险,也就是李白说的蜀道难,才气偏安一隅,让王建、王衍父子可以稍安勿躁地享受乐舞。“中和癸卯春三月,洛阳城外花如雪。东西南北路人绝,绿杨悄悄香尘灭……忽看门外起红尘,已见街中擂金鼓。居人走出半仓惶,朝士归来尚疑误。是时西面官军入,拟向潼关为警急。皆言博野自相持,尽道贼军来未及。须臾主父乘奔至,下马入门痴似醉。适逢紫盖去蒙尘,已见白旗来匝地。”即使在唐朝分裂为五代十国的前20多年,从晚唐诗人、前蜀宰相韦庄的长篇叙事诗《秦妇吟》中依旧可见乱象丛生。中和、广明,皆是唐僖宗李儇的年号。从唐僖宗广明元年(880年)冬到中和三年(883年)春,黄巢起义军一直攻克着首都长安城,韦庄羁留的东都洛阳城东西南北路人绝迹,皇宫贮藏的珍宝锦绣被烧成灰烬,“紫盖”代指的唐僖宗李儇落荒而逃成为又一个李氏皇帝“李跑跑”,由此可以想见连续不停的战争让宫廷乐舞这种盛世唐音已在多地断绝。不外,唐僖宗这乱世一跑,却成绩了时任忠武军牙将的王建。因为王建一路贴身护驾,长安之乱一平定,唐僖宗就令卫将军王建等人统领神策军,负责宫廷守卫重责。这期间近距离接触李儇宫廷乐舞的王建,虽然只是文盲兼莽夫,但是耳濡目染了晚唐的音乐、舞蹈艺术。在各地纷纷更换国旗昭示唐亡之际,王建也在韦庄等人簇拥下于成都称帝,收纳大量晚唐文臣武将与宫廷乐师及相关后人。在韦庄亲定的蜀国礼制中,唐朝的宫廷乐舞再也毫无顾忌地摇身一酿成为蜀国宫廷乐舞。蜀地宫廷乐舞,因此成为延续唐朝宫廷乐舞相对最完整最纯正的一支。

我说相对“完整”,是因为盛唐流行的不少乐器并没有收纳于永陵石刻浮雕“二十四伎乐”这支宫廷乐队。《史记・苏秦列传》曾记载:“临淄甚富而实,其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、奏琴、斗鸡、走犬、六搏、踏鞠者。”也就是说从战国传承至唐朝的吹竽、鼓瑟、击筑、奏琴,至少有这四类中国古代乐器并未出现于王建地宫棺床。尤其是筑和古琴这两件古老的国产乐器,在老黎民身边可谓耳熟能详,在读书人眼里也有“以礼修身,以乐治身”的炙热追求。在王建棺床丢掉这两件乐器,无疑是王衍的无知,或是王朔说的无知者无畏。想想盛唐诗仙李白《少年行》中“击筑饮美酒,剑歌易水湄”的痛快酣畅与豪情,回味唐宋八各人之首的韩愈音乐诗名篇《听颖师奏琴》中“浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬”的淋漓与不安,击筑之乐、奏琴之声皆是栩栩如生,让人心驰神往。固然,远不止这些乐器,还有代表龟兹、天竺、康国、安国、高昌、疏勒、高丽等唐时臣服国进献唐朝宫廷《十部乐》所用的胡笳、唢呐、铜角、铜鼓、檐鼓、都昙鼓、侯提鼓,以及当今还在河南等地传承的方响、四川等地流传的尺八,都是永陵石刻浮雕没有承载的盛世唐音。

918年农历11月3日,随着王建遗体迁葬于成都永陵,代表着唐朝和前蜀宫廷乐队形象的永陵石刻浮雕“二十四伎乐”,就此掩埋于泥土之下。如今世人可见的“二十四伎乐”,除了舞伎,全是坐着演奏,皆属唐玄宗李隆基推行的坐部伎体例,分布在棺床南、西、东三面。棺床南面正中,是两个翩翩起舞的宫廷舞伎,南面右首是手持宫廷领奏乐器琵琶的琵琶伎,南面左首是手握六块拍板的拍板伎。棺床东面主要是打击乐器,兼顾少量吹奏乐器,从左至右分别是:正鼓伎、齐鼓伎、和鼓伎、吹笛伎、大觱篥伎、小拍板伎、羯鼓伎、鞉牢和鸡娄鼓伎、答腊鼓伎、毛员鼓伎,其中,鞉牢鼓、鸡娄鼓由一个乐伎兼奏。棺床西面主要是吹奏乐器,兼顾部门弹拨乐器和打击乐器,从右至左分别是:吹篪伎、吹排箫伎、弹筝伎、小觱篥伎、弹竖箜篌伎、吹叶伎、吹笙伎、吹贝伎、铜钹伎、羯鼓伎。在这支前蜀宫廷乐队中,舞伎、拍板伎、觱篥伎、羯鼓伎各有二人,显示出前蜀后主王衍对这四类宫廷乐工的偏爱。两个舞技相向而舞,岂论是讲究古代对称美学还是延续唐朝宫廷坐部伎礼制,王衍的规划都无可非议。王建棺床出现两个击拍板乐伎,在一南一东起着为整个宫廷乐队校音定调作用,相互呼应也无妨。“离宫别院绕宫城,金板轻敲合凤笙。”从花蕊夫人这首《宫词》发现,蜀国宫廷演奏的拍板甚至是昂贵的金器制作,被她美誉为“金板”,后人翻译此诗时也有一说是“金版”。王衍安排两个羯鼓伎在一东一西击打伴奏,或是因受唐玄宗李隆基特别喜好打羯鼓的影响所致。而觱篥伎是两人,领奏乐器琵琶却只一把,让人有些不可思议。因为从初唐到晚唐,一直是琵琶伎引领整个宫廷乐队,岂论是舞曲还是纯粹地奏乐,一般都是琵琶伎弹出第一声,其他乐伎才随之群音相和。“御制新翻曲子成,六宫才唱未知名。尽将觱篥来抄谱,先按君王玉笛声。”回看花蕊夫人这首《宫词》,我才恍然大悟,到了五代十国时期的前蜀宫廷,觱篥曲谱已是宫廷乐队演奏的先声。

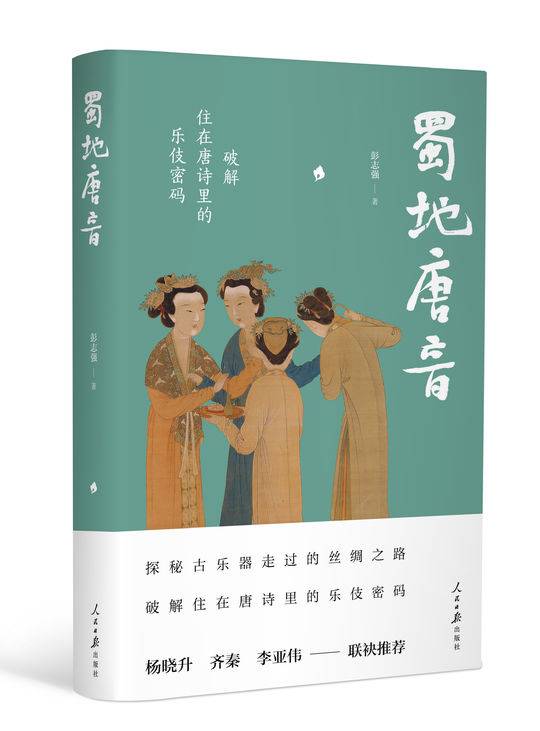

从2017年春完成杜甫踪迹史诗歌传记《秋风破》创作,到2018年冬完成诗集《二十四伎乐》、散文集《蜀地唐音》两部书稿,我几乎有长达近两年的业余时间都聚焦于永陵石刻浮雕“二十四伎乐”。一开始,我也想延续成都文博地理诗歌三部曲《金沙物语》《草堂物语》《武侯物语》之路,写一部文物藏品颇为丰盛的《永陵物语》。当我反复目击24位乐伎的眼神和手势之后,她们每一次又分明命令我写的诗集书名就叫《二十四伎乐》。其实,早在2004年去乌鲁木齐和天山探访徐克的武侠影视剧《七剑下天山》摄制组,我还受到她们的召唤去吐鲁番、库车、拜城、喀什噶尔等地,对照永陵乐伎模样细观过柏孜克里克千佛洞、克孜尔千佛洞等新疆石窟群,试图找出鸡娄鼓、鞉牢鼓、答腊鼓、毛员鼓等陌生鼓名的来处。那时,我更想给永陵“二十四伎乐”写一部历史散文集。就在时间之手就快翻过2018年的日历之际,我终于放下内心的巨石,完成给永陵“二十四伎乐”填补文学空白的一石二鸟之作。

1100年前的冬天,晚唐将军、前蜀皇帝王建在成都永陵下葬,留下一床巨石浮雕。2018年的冬天,我的诗集《二十四伎乐》、散文集《蜀地唐音》相继完稿,如同此石与我内心碰撞而出的两只文鸟。这是天意,更是人为,因为我固执地想给永陵石刻浮雕“二十四伎乐”承载的王建逝世1100周年献上一份文学之礼,也向盛世唐朝的宫廷乐舞伎人致敬。

两年来的考察、取证、创作之路,历历在目,固然艰辛。然而,代表唐朝和前蜀宫廷乐队成员的她们,却一直让我内心狂欢。70多年前,传说中的唐朝宫廷乐舞消失千年之后又猛然在永陵“二十四伎乐”石刻浮雕上复活,当年的欢喜至今还在不停生育我的欢喜。如今,我用诗歌、散文述说她们从长安等地流入蜀地的唐音盛衰,考古一样挖掘她们散落各地的音乐、舞蹈、服饰等文明来源,无非是想永陵“二十四伎乐”多一个存活之地。因为穿过永陵地宫的风,还在不停风化她们的心情与手中的乐器,终有一天会让我们无法辨认而泪流满面。

最期待的狂欢,或许真如王蒙所说,先是突然失去一切,然后又在梦里寻她千百度的失落处,复活在文学艺术中。

不外,我不敢说自己已用散文和诗歌两种文学作品让她们复活。最多,她们从我的文字世界里路过,而且存在过。最多,我记录过她们还没有彻底容毁形灭的心情,混杂着喧嚣与落寞。最多,我通过对她们曾经从蜀地奏响的唐音考察取证,明确成都就是唐朝的“音乐之都”。

如同,我给永陵石刻吹贝伎写的一首同名诗《吹贝伎》:“她不是花蕊夫人。/我更不是蜀王王建。/她漫长的静止,最多修炼一个瞬间音。/我漫长的缄默沉静,只能稳定这个瞬间音。”